I

Il y a tout juste un an nous vous l'annoncions : dans neuf ans, beau chiffre pour l'attente d'un événement, notre église fêtera ses 100 ans. Nous avions évoqué un projet un peu fou, qui a fait son chemin : depuis quelques jours vous pouvez découvrir, en avant-première (une conférence de presse est prévue le 19 décembre) l'exposition qui lui est consacrée. Balbutiante, l'A.P.O.C. n'est encore qu'une structure juridique, elle attend des renforts ! Elle VOUS attend, vous les paroissiens, vos amis et les amis de vos amis.

En y adhérant (cotisation annuelle : 10 €), en

faisant adhérer le plus grand nombre possible de vos relations, chacun d'entre vous peut

devenir un moteur important pour ce projet : la restauration complète de l'église, la

finition du clocher prévu à l'origine, malheureusement interrompue par la guerre et la

construction de ce bijou que nous aimerions lui offrir pour son anniversaire : un orgue

symphonique construit par un facteur allemand de réputation internationale.

De quoi s'agit-il exactement ? L'APOC est si ambitieuse

qu'elle a tout simplement besoin de un million et demi d'euros : c'est la somme que nous

devons rassembler pour transformer en écrin notre église afin qu'elle puisse y

accueillir un art entre tous universel car il touche les sens autant que l'âme : la

musique d'orgue. Cet instrument tout à fait unique, attirera des organistes du monde

entier et

fera de Saint-Ruf un centre rayonnant non seulement pour notre quartier, mais aussi pour

Avignon et certainement bien au-delà.

A moins que cela ne vous fasse plaisir et que vous y teniez, à vous ce n'est pas déjà de l'argent que nous demandons (ça viendra…) mais tout d'abord des idées, de l'enthousiasme, de la passion : vive les amateurs ! On n'est pas bégueules, on ne fait pas la fine bouche : vos conseils seront les bienvenus. L'essentiel est que chacun prenne du plaisir en entrant non dans une chaîne, mais dans une farandole qu'il peut abandonner en cas d'essoufflement, ou rejoindre n'importe quand s'il le désire.

II

Comment vous pouvez nous aider ? Eh bien d'abord en y

réfléchissant. Ensuite en le faisant savoir : distribution de « tracts », articles de

presse, émissions radio ou télévision seront précieux pour diffuser l'information et

convaincre de riches mécènes (grosses entreprises par exemple). Si vous

en connaissez, accepteriez-vous de nous introduire auprès d'eux ? Nous tenons à votre

disposition une très chic plaquette de présentation. Vous pouvez également faire

découvrir les grandes lignes du projet sur son site web .

Enfin, chacun selon sa fantaisie, son goût et ses

possibilités, peut organiser toutes sortes de manifestations. Nous avons pensé pour

Saint Ruf à des lectures, des conférences et des concerts qui réuniraient le plus de

monde possible : les dimanches de Saint-Ruf . La participation est volontairement modique,

5 €, afin qu'on puisse venir en famille ou/et avec de nombreux amis, et permettre à

un maximum de spectateurs, pour le prix d'une place de cinéma, d'entendre et voir en

direct les plus grands artistes. Mais il faut trouver ces grandes âmes qui accepteront

d'offrir leur prestation ! Vous pouvez soit nous mettre en relation avec ceux que vous

fréquentez (Avignon, ce n'est pas rien, pour un artiste !) soit suggérer à vos amis

d'en inviter dans leur propre ville… à notre profit. Pour nous, l'essentiel, c'est

de recevoir ensuite un chèque ;-)

N'ayez pas peur de vous mettre en avant, de prendre les devants, c'est pour une noble cause, celle de l'art, de l'amour, de l'amitié et de la joie. A une époque où l'on n'entend parler que productivité, rentabilité ou terrorisme, nous croyons que c'est important de penser l'avenir aussi en termes d'idéal. Celui qui n'est pas fou, est-il bien sage ? Bien sûr il y a les maladies, et toutes les misères du monde. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Si nos ancêtres n'avaient pensé qu'à cela ils n'auraient pas bâti ce patrimoine artistique que le monde entier envie à l'Europe… Offrons, nous aussi, à nos descendants un peu de beauté… Et faisons que Saint-Ruf vive encore dans les siècles futurs. Si nous y croyons, si vous participez activement, si nous nous entraidons, c'est sûr : le Ciel nous aidera !

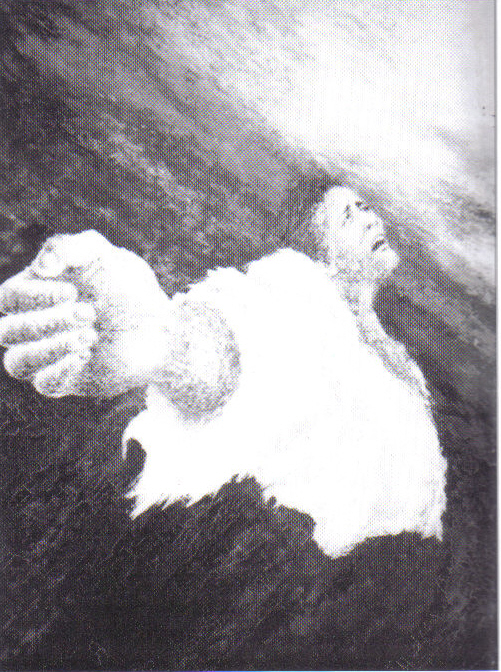

Le titre donné à

l'exposition de Pierre JOURNAU ne pouvait être mieux choisi tant on est, d'emblée,

frappé par la présence d'une source de lumière éclairant un grand

Le titre donné à

l'exposition de Pierre JOURNAU ne pouvait être mieux choisi tant on est, d'emblée,

frappé par la présence d'une source de lumière éclairant un grand